●一越縮緬

・特徴

左右の強撚糸によるしぼが特徴です。

白生地の代表でしたが縮やすい為生産量は少なめ。

・用途

小紋から喪服、留袖まで全般に。

●古代縮緬

・特徴

昔の白生地に似ていることからこの名が。左撚り、右撚り各二本を交互に織り込む為、二越縮緬とも呼ばれます。

しぼが大きめです。

・用途

小紋、紅型。変り古代縮緬もあります。布目の柔らかさが引き立ちます。

●変り無地

・特徴

変り撚糸を使うことによって、一越の縮やすさを解消したのです。現在の代表的縮緬です。

・用途

小紋、色無地、喪服、訪問着、留袖まで全般に。

●本三越縮緬

・特徴

一越とは緯糸一本という意味で本三越は、右撚り、左撚り各三本ずつ交互に織り込んだ無地縮緬です。

・用途

小紋などカジュアルなきものに用いられます。

●五枚繻子

・特徴

「経糸緯糸とも五本ずつを一単位」として繻子組織の表と裏を組み合わせて模様を織り出した縮緬です。

光沢感があります。

・用途

付下げや振袖に用いられます。

●紋意匠縮緬

・特徴

経糸に駒糸、緯糸に模様となる絵緯と地の部分になる地緯の二種類の糸で緯二重織りにした縮緬です。

・用途

無地染、付下げ、訪問着、羽織などに用いられます。

●無地縮緬(駒無地)

・特徴

最良質の糸と高度な撚糸や製織の要求される最高級の友禅素材です。

・用途

絵羽織、訪問着、色留袖などに用いられます。

●縫い取り縮緬

・特徴

金銀糸、漆糸などの装飾糸を使って縫い模様を織り込んだ縮緬です。

・用途

打掛、訪問着、振袖、羽織などに用いられています。

●七本絽縮緬

・特徴

紗の間に平織りが入った縮で緯糸七越ごとに糸が搦み、すき間の入ったものが七本絽、三本絽、五本絽とあります。

・用途

盛夏の着尺です。

●紗縮緬

・特徴

緯糸一本(一越)ごとに経糸二本と搦む経糸をもじつた組織です。

・用途

布目にすき間ができ涼感があるので盛夏用のきものとしてもちいられています。

(編むから織へ)

(編む織り衣類へ)

●パレス縮緬

・用途

八掛、長襦袢に。

●鬼しぼ紋古代縮緬

・特徴

深みのある色合いを表現するのに適した縮緬です。

●東雲縮緬(縦しぼ)

・特徴

緯糸は撚りを戻したものだけを使い縦しぼのものは、右撚りないし左撚りだけで織られます。

・用途

明るい色目は、しぼがはっきり見えます。

●帯地用・風呂敷用の縮緬

・特徴と用途

十一月~三月に締める縮緬の帯地。しぼの大きなものが適していると思います。

風呂敷は古代縮緬などの平織りの無地縮緬が主流で、広幅の織機で織ります。

白生地には、縮緬系(無地としぼが)、羽二重系があることを。

染め上り品がきものとして活きるのも沈むのも、白生地を選んだときに決まるといっても過言ではないでしょう。

絹織物としての白生地はそれだけで美しく、私たちを魅了しますが、織り方によって色々な性質を持ち、

悪くすると染難の発生、きものとしての風格を損ったりします。 私達にとっては経験と共に必須知識です。

◆縮緬以外の白生地を

●朱子(どんす)

・用途 振袖、訪問着に。

●銀無地

・特徴

完全な二重織でないのでうち込みが甘くなります。

・用途

一般に既製品の付下げなどに使用

●羽二重

・特徴

緻密で、しっかりした、光沢のある生地でしぼがありません。

・用途 紋付、着尺に。

●塩瀬

・特徴

特に太い緯をしっかりと打ち込んだ生地です。 琥珀と呼ばれる、緯糸の太いうねがポイントです。

・用途

帯地、袱紗、鏡台掛等に用いられています。

●精華

・特徴

薄手の羽二重、緯糸に壁糸を使ったものです。 パレス縮緬と同じ。

・用途

八掛、長襦袢に用いられています。

●紬の白生地

結城紬、大島紬(絹)、牛首紬、白山紬はじめ各地の紬。

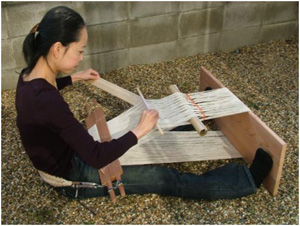

◆八丁撚糸機

しぼを出すために、緯糸に水をかけて柔らかくしてから撚りをかける湿式の撚糸機で、丹後では一mあたり

約三千回の強い撚りをかけます。

白生地を手に取った時ふと思い出して頂ければ。また、白生地を前に説明の機会を作りたいものです。

※きものの洗い張りには、一ヶ月程掛ります。裄出し、身巾出しの場合、筋消しの仕事が加わります。

色難、箔、刺繍の修復が加わる場合、状態に依りますが数週間~数ヶ月掛ることが有ります。

また、お仕立てに、一ヶ月程見て頂ければ。

洗い張りとお仕立てで少なくとも二ヶ月程掛ることをご理解下さい。