きものにはフオーマルとカジュアルがありますが、きものはフオーマルもカジュアルも形が同じです。

同時に紋を付けるきものと付けないきものとがあります。

洋服の場合フオーマルの形が決まっていると聞いています。

きもののフオーマルとカジュアルはどこで見分けるのでしょうか・・・幾つかありますが。

◆きものは紋のあるなしによって装いの格が変わり着こなしも変ります。和服の礼装には家紋を付けますが、日常使う事がないだけに多いに迷うことがあるようです。

晴着を正しく着るために紋を知り、使いこなしていただきたいのです。

紋付のきものの意味や婚礼以外のきものに紋を付ける場合、効果のある用い方を。

さらに、紋を付けないきものについて、紋のないきものがふさわしいのは、観劇や食事などの「私的」な楽しみの場で着るきものです。

例えば、軽い附下、趣味的な柄、模様の訪問着には紋は付けません。

加賀紋(加賀縫い紋)のようにおしゃれとして装飾的な意味で付けるものを除くと、紋はきものの格を象徴するものと言えるので、しゃれ着風の雰囲気をもった模様のきものに紋を付けても不自然となります。 最近、紋を模様の一部としてデザインをほどこす、デザインの 中に組み込むことを行っている人達もいます。その上で訪問着、附下でもモダンな感覚の模様がついたきものには、紋を付けないほうが無難だと思います。

また、お茶席以外に附下、江戸小紋を着る機会が多い方は、紋を入れないほうが気軽に着られることになります。

紋「紋章」というものは、諸外国にもありますが、現代の日本の紋章は各自の苗字と共に受け継がれてきたものと理解しています。日本人の家との関係を表す紋章を略して家紋とよんでいます。

その家紋を衣服に身に付けるという風習は、我が国独特のものです。現代の家紋は、衣服に付けるほかにも生活の中で、器具什器などに美しい形を残しています。

◆さて、日本の家紋の起源について諸説ありますが一般に平安時代の中期に公家の牛車や衣服、調度品に、その人その家の好みの文様を付けたところにあると言われています。衣服に家紋を付けるようになったのは、足利時代以降と云われ大紋直垂とよぶ服装がありました。

その後、武家社会にも広がり、江戸時代には庶民も衣裳に家紋をつける風習が。

女性のきものに紋を付けるようになったのは江戸時代の中頃で裾模様に付け、男性の紋と区別して女紋と呼んだそうです。

現代では礼服に紋を付けた明治以後のしきたりがそのまま受け継がれ定着したのです。

服装、洋装・きものの約束事は明治時代(明治政府)によって取り決められたものが数多くあります。一般の式服として男子は紋付・袴、女子は紋付のきものを着用するようになりました。明治元年から十八年の間に出された太政官布告では、主に制限、洋服が規定されています。

その布告に、きものの衣替えの記述は無いのです。

明治四年「服制を改むるの勅論」が発される。

明治十一年(1878年)には「束帯などの和装は祭服とし、洋装を正装とする」と言う法律がつくられます。

江戸時代以前の家柄、皇族、華族、士族、平民の族称が定められていましたが、明治に入ってから、江戸時代の士農工商の身分制度は崩壊します。

明治3年には、平民に苗字が許されてからどの家でも紋を持つようになります。

●紋の種類

紋の表し方には

日向紋((陽紋)、中陰紋、陰紋((蔭紋)と言う形式があります。

・正式な家紋は、日向紋を用います。

・準正式・略式の場合は、中陰紋、陰紋を用います。

中陰紋を家紋としている家々もあります。

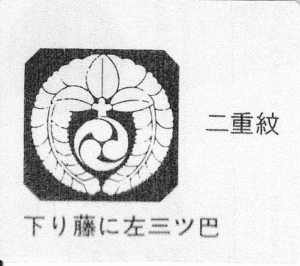

▼丸付紋

紋の型は、正式な家紋として一重丸付き(男ものは一般に丸付きが多い)が。

▼二重紋があります。

▼趣味的に紋の形を変化させることもあります。

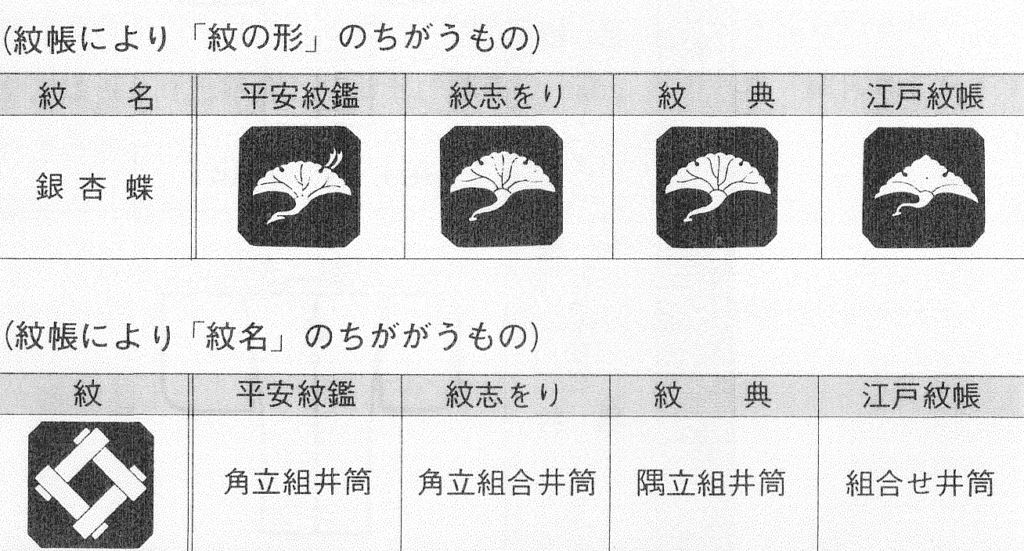

●紋帳・紋鑑には、四種類が主に使われています。

・平安紋鑑

・紋志をり

・紋典

・江戸紋帳

四種類の紋帳・紋鑑・紋典に載っていない紋もあります。

●紋の形が紋名が四種類とも異なる紋も在ることを。

●白生地の用途、紋の用途の確認

お客様持参の白生地、白生地の種類がお客様の希望される紋入の用途に合っているかどうかを確かめます。

一般に地紋のある生地は、色無地、喪無地問わずに、一ッ紋が主で略式用として利用します。

本格的な礼装用としては、地紋のない生地で五ッ紋にします。

紋入れを受けるときは、どのようなときに着用されるのかを確認(はっきり)して、用途に合った紋入れをおすすめ提案します。

●紋の種類と格

格が高い染め抜き紋

紋は種類によって格の違いがあり、その格は技法と図柄の表現形式によって決まります。

紋を表す技法は、大別して染めと刺繍です。

・染め紋には、紋形を白く染め抜く「染め抜き紋」と、色で紋を描くものがあります。

染め抜き紋が、もっとも格が高い表現方法であるのに対して、他の染め紋や刺繍による縫い紋は略式となります。

また、図柄は、正式な家紋と好みで付ける洒落紋があります。

●「染め抜き日向紋」が最も格が高くなります。

・染め抜き紋は、紋の中を白上げにして、輪郭や詳細を細い線でかたどったものです。

礼装には必ず染め紋を用います。

・染め抜き陰紋は、紋の図柄を白い細い線で表したものを、略式の紋となります。

・染め抜き中陰紋は、陰紋より太い白い線で図柄を現したもので、日向紋と陰紋の中間の略式の紋となります。

一方、家紋を輪の中に覗かせるようにあしらつた覗き紋は、洒落紋となります。

その他、色で紋を摺り染めする「摺込み紋」があります。 地色が薄く、染め抜き紋が目立たない場合に用いるもので、色はきものの地色が濃く、紋を白く抜けない場合は胡粉の白で紋を表すこともあります。

日向紋、陰紋ともに使いますが、いずれも略式で、色などによってはお洒落感覚になります。

色無地の五つ紋は(日向紋)留袖、色留袖と同格になります。

●縫い紋について

刺繍による家紋は染め抜き紋より略式になりますが、色無地、訪問着などに付ければ、略礼装にとなります。

縫い紋にも、日向紋、中陰紋、陰紋がありますが、染め抜き紋ほどはっきりした格の違いはありません。

菅縫、相良縫など多様な刺繍技法があります。きものの雰囲気や用途に合わせて選ばれればよいかと思います。

糸の色に決まりはありませんが、白、金(祝儀向き)、銀、地色の共色濃淡なら、染め抜き紋準ずる印象となるのに対し、ぼかしを入れたものや多色使いは、洒落感覚となります。

きものに付ける紋には、格式を表す家紋の他に「加賀紋」とも言う趣味的な洒落紋があります。

洒落紋には、友禅染などによる染め紋と刺繍の縫い紋がありますが、技法による格の違いはありません。

図柄は家紋をアレンジしたものから家紋と関係のない絵柄まで他種多様で、色柄共に約束事はありません。

きものの模様・図柄と関連づけるなど好みで誂えるものです。

洒落紋は、きもののデザインの一部のようなものと思って頂ければですから、装いの格が上がることはありません。

家紋を付けない洒落着に付けることもできますし、紋の大きさも好みに合わせて決められます。

●紋の付け方

家紋は格式を表すものなので、一般に洒落着には入れません。また、家紋を入れると格が上がる分、

着る場や帯合せにも配慮が必要です。きものの用途に合わせ紋の有無や数や表現形式をよく考えましょう。

紋の数は、一つ・三つ・五つと決まっています。

多い程格が高くなります。

〈確認〉

・五つ紋は 第一礼装だけに入れるものです。必ず染め抜き日向紋です。

・三つ紋は 染め抜き日向紋に加え、中陰紋や陰紋、縫い紋なども入れることができます。

・一つ紋は 一つ紋はどんな種類の紋でも入れることができます。

〈例〉

紋の数で格が決まるため、染め抜き日向紋なら、一つ紋の訪問着よりも、三つ紋の色無地ほうが格が高くなります。但し縫い紋は、数と格の上下はあまりありません。

●紋を入れるところ

✻五つ紋は、背に一つ、両袖の外側に一つずつ、両胸に一つずつ・・

✻三つ紋は、背と両袖に一ずつ・

✻一つ紋は、背に一つ・

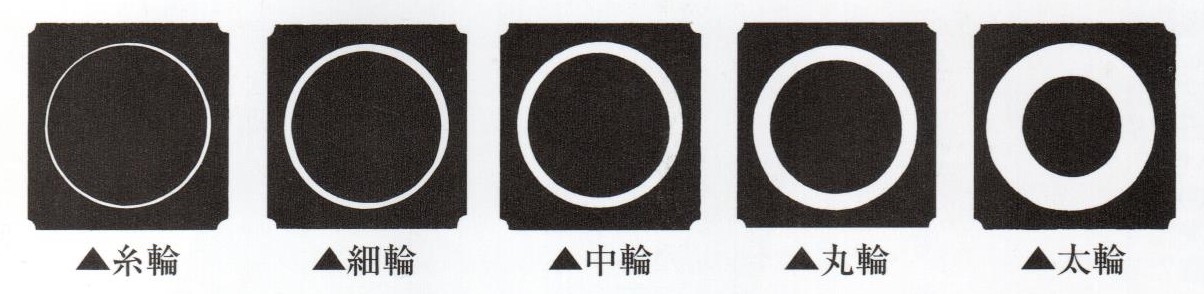

●紋と輪

紋を囲む輪について、いくつかの種類があります。

基本的なものは丸輪です。輪の太さによって呼び名が異なります。

・太輪

・丸輪(一般的)

・中輪(一般的)

・細輪

・糸輪

●紋付きものの保管について

紋の白場は汚れやすく、汚れが目立ちやすいです。

紋をきれいに保つためには、着用時だけではなく、保管する時には薄紙を当てます。

きもののフオーマルとカジュアルの違いをどこで見分けるのでしょうか・・・。

きものは再生を目的とした衣類であり文化です。この立場で向き合ってみませんか。

HP拝見しました。

着物初心者の私にとって大変助かる知識ばかりですので、少しずつ読ませていただきます。

今後ともよろしくお願いいたします。