しみ抜きの種類と方法

しみ抜きの種類と方法

はじめに

はじめに

雑誌等できもののリフォーム、仕立直し、修復して生かすなどについての文字が目につきます。

そこで取り扱いの多い「しみ抜き・洗い張り・染かえ」について、作業の流れの一端をお話させて頂きます。

はじめに

はじめに

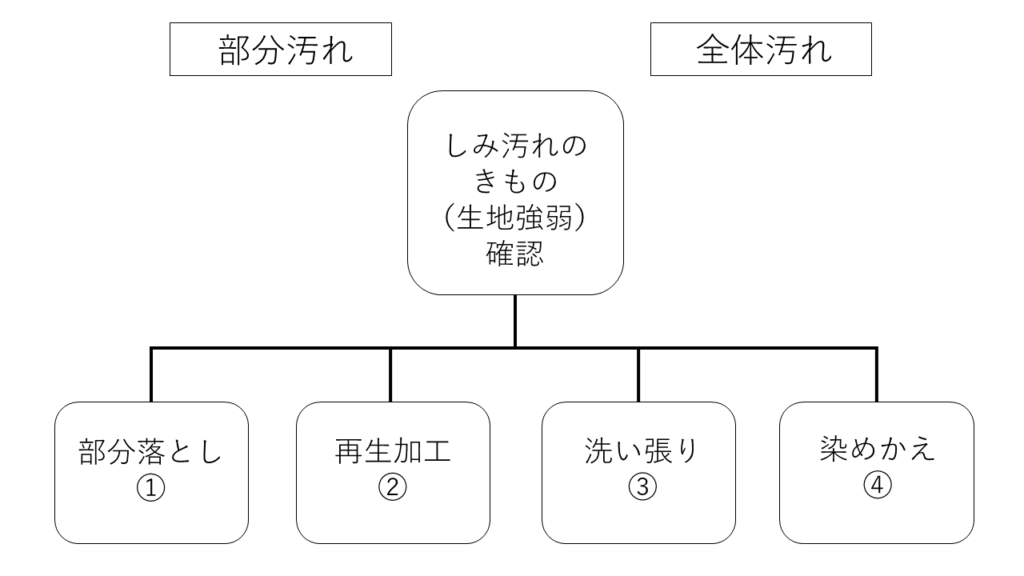

◇部分汚れ

①部分落とし全体に汚れていないが一ヶ所に集中して汚れてしまったとき

①部分落とし全体に汚れていないが一ヶ所に集中して汚れてしまったとき

例えば、衿元、袖口、裾周り、汗取り等。

②再生加工

②再生加工

柄足し、金加工、刺繍直し、紋直し、かけつぎ等。

◇全体汚れ

③洗い張り(全体に汚れが目立つとき、仕立くずれ、裾切れ、裏地交換等)

③洗い張り(全体に汚れが目立つとき、仕立くずれ、裾切れ、裏地交換等)

・丸洗い・・解かずに丸ごと洗う。

・生洗い・・解いたきものをドライ洗い併用してその後、湯のしを行います。

※特徴・・きものに適するように改良された洗濯方法です。絹など生地特有の風合い損なわず美しく仕上がります。

・洗い張り・・解いたきものを水洗いしてその後、湯のしを行います。

※特徴・・時折の洗張りは生地の弱りを防ぎ、きものの寿命を長持ちさせます。

④染めかえ

④染めかえ

・先染めは目引き染を。後染めは抜染します。

※特徴・・生地さえしっかりしていれば、元柄、元色の抜け具合いと柄好みによって新品同様に染め上がります。

染帯(染め替え前)

染帯(染め替え後)

しみ抜きの出し方について

しみ抜きの出し方について

①しみの原因

①しみの原因

「何によって」シミになったのかシミの原因を確認します(わかる範囲で)。

②しみの期間

②しみの期間

「いつ頃」シミになったのかシミの期間を確認します(わかる範囲で)。

③しみの部分の強弱

③しみの部分の強弱

シミの部分の生地の強弱を確認します。

④しみの処理の方法

④しみの処理の方法

シミの原因、シミの期間、シミの部分の生地の強弱が確認されればそれに合ったシミ抜きの選定に入ります。

しみの原因によって適切な方法を選ぶことが大切です。先に述べたように洗いの種類には「水洗い」と揮発性の有機系溶剤で洗う「生き洗い」があります。

きものを解いて一枚の生地に戻して洗う「洗い張り」と解かずに洗う「丸洗い」の二種類の方法があります。 丸洗いは簡単な汚れと汗取が主だと思って下さい。どうしても落ちない染みについては、染み抜き屋さんで処理してもらいます。薄くしみが残る場合は「提案を」金彩、刺繍を加えたり、色を挿して補修する場合もあります。

しみの種類と対処(例えば)

しみの種類と対処(例えば)

◇汗じみ(汚れ+汗)

◇汗じみ(汚れ+汗)

・水洗い

◇食べ物のしみ(汚れ+油)

◇食べ物のしみ(汚れ+油)

・水洗い+有機系溶剤

◇雨などの水しみ(汚れ+水分)

◇雨などの水しみ(汚れ+水分)

・水洗い

◇衿元や袖口のしみ(汚れ+洋+皮脂)

◇衿元や袖口のしみ(汚れ+洋+皮脂)

・水洗い+(有機系溶剤、染め補修)

どんな洗いでも、非常に落としにくいのがカビによる変色です。まずは、水洗いのあと高熱で殺菌します。次にカビ跡を目立たないようにするため(柄をさけて濃い色を暈して染めたり)状態に合わせた染の加工を行います。

しみ抜き前

しみ抜き後

カビの種類と予防:アフター

カビの種類と予防:アフター

(カビの種類)

きもののカビには白カビ、黄カビ、黒カビなどがあります。早期ならばすぐに洗いに

出せば、それほど跡は残りませんが放置して変色すると完全に取り除くのは

ほぼ不可能になります。

また、どんな洗いでも、非常に落としにくいのがカビによる変色です。

(その場合の対処)

まずは水洗いの後、高熱で殺菌します。次にカビ跡を目立たないようにするため

(柄をさけて濃い色を暈して染めたり)、状態に合わせた染めの加工を行います。

(カビの予防)

予防の基本は風を通すことです。きものをきちんと着て風を通すことが一番なのですが。

箪笥の引き出しを開け風を入れるだけでも違います。

きもののカビには白カビ、黄カビ、黒カビなどがあります。早期ならばすぐに洗いに出せばそれほど跡は残りませんが、放置して変色すると完全に取り除くのはほぼ不可能になります。予防の基本は風を通すことです。きものをきちんと着て風を通すことが一番なのですが。 箪笥の引き出しを開け風を入れるだけでも違います。

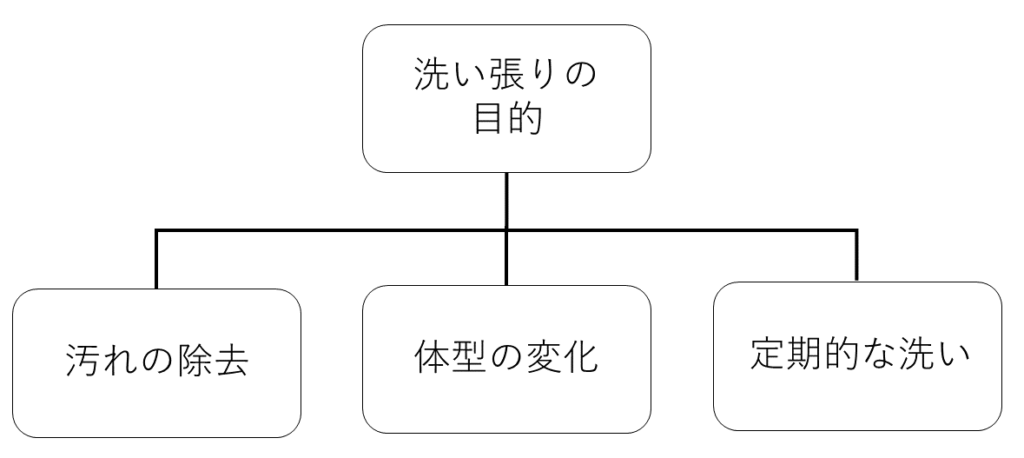

洗い張りの目的

洗い張りの目的

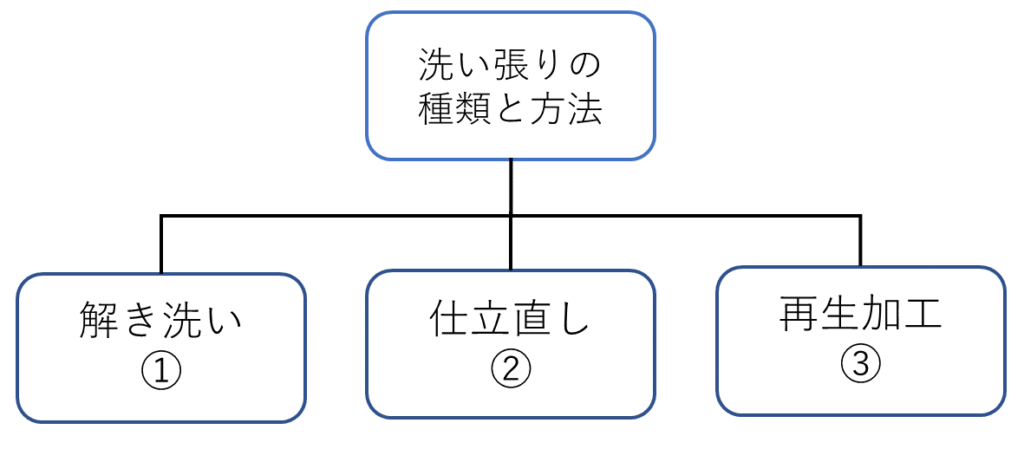

洗い張りの種類と方法

洗い張りの種類と方法

解き洗いは、おもに仕立直しの必要のあるきものを洗うときに利用します

解き洗いは、おもに仕立直しの必要のあるきものを洗うときに利用します

(1)解き洗いには大別して「水洗いと生き洗い」の二種類があります

(1)解き洗いには大別して「水洗いと生き洗い」の二種類があります

- 水洗いは、洗剤でヨゴレを落とし豊富な水量ですすぎ洗いを、衛生上水洗いするのがいちばん望ましい方法です。なお、「紋のついたもの」を水洗いするときは紋場、紋まわりが泣きますから水洗いする前に紋落としをするため、必ず「紋の入れ直しが」必要です。

- 生き洗いは、水洗いできないものを洗うときに利用します。手描、手ざし友禅、刺繍加工、金加工、箔押し加工、絞り加工などのものは、水洗いすると「ほつれ、はげ、泣き、変形」しますので必ず生き洗いをします。

それらの加工をほどこしてあることの多いきものは絵羽類です(振袖、留袖「黒・色)訪問着等)。

きものの加工方法によってほとんど生き洗いを行います。

(2)仕立直し(3つのやり直し方があります)

(2)仕立直し(3つのやり直し方があります)

- 元のままの寸法で仕立直す場合でも、洗い張りすることによって生地巾、生地丈が変動することもあります。仕立寸法を確認する。

- 元の寸法を変更して仕立直す場合、寸法の増減によって筋消し、特に「柄合わせ、色合せ、柄足し」などを必要とするものは解き洗い後行います。

- 解き洗いするきもののある部分に、スレ、キズ、ヨゴレなどがあって、できたら元の生地位置を変更して仕立直しができるかを確認をします。

(3)再生加工

(3)再生加工

洗い張りと再生加工は非常に関係が深く広い意味では、洗い張りも再生加工のひとつであると云えます。洗い張りだけですむようなものは別として何らかの形で再生加工をほどこす必要のあるものが多くなります。

洗い張りの出し方について

洗い張りの出し方について

- どのような希望、思いで、洗い張りをされるのか問いかけます。

- きものの生地の強弱、スレ・キズの位置シミなどを検品、洗い張りに耐えら れるかどうかを確認します。

- 洗い方の選択。

- 洗い方の方法が決まればきものをさらに美しく仕上げられる再生加工の有無を検討、効果的な再生加工があれば提案します。

洗い張りを決める要点、三つあります。

◆持参のきものの生地の強弱、きものの生地の強弱によって洗い方が決まってきます(返品することも)。持参品に洗い張りして仕立直しするだけの生地の強さがないときは丸洗いにします(汚れが残ると思って下さい)。染み抜きが必要。

◆持参のきものの仕立て直しの有無によって洗い方が決まります。仕立直しする必要のないものは、ほとんど丸洗いでさしつかえありません。仕立直しする必要のあるものは解き洗い張りを行います。

◆持参のきものに刺繍・金箔・絞り加工の有無によって洗い方が決まります。

持参のきものに手描き手ざし友禅、上記加工のあるものは水洗いするとほつれ、金剥離、変形、の出る恐れがありますのでおもに生き洗いをします。

それらの加工のないものは自由に洗いにかけられるので基本的に最も好ましい水洗いにします。以上、しみ抜き洗い張りを取り扱うときの確認ポイントです。わからない事があると思いますがその時々に声を掛けて頂ければと思います。※しみ抜き屋さんの正式名は「染み抜き染織補正業」といいます。

撥水加工

撥水加工

撥水加工について!

考えて見ませんか撥水加工について。

良い処、見直して見る処があるかと思います。

弗素系樹脂の発達と共に、撥水材として利用されるようになったのです。

現在きものに使われている撥水加工には水性加工と有機溶剤加工があります。

撥水加工の流れを!

水性加工とは・・

現在水性加工は、ほとんど皆無の状態です。

一般には色無地、喪服などの浸染品や先染め着尺に。

上加工のしていない友禅に加工(撥水)を行っています。

溶剤加工とは・・

有機溶剤に撥水加工剤を溶解した加工液に何らかの方法で浸染させ、脱液、乾燥する方法です。

本加工は水を使用しない為、生地が水に濡れることによって収縮したり、型崩れを起こしたりする心配がなくなります。上加工されている友禅でも(撥水)が可能に。仕立て上がり品でも加工が可能な為大幅に拡がってきました。

きものの上加工の状況は!

きものの加工(一般的)に使われている素材の使用加工状況から。

一般的加工に、塩素系有機溶剤の使用には色々な危険があると云われてきました。特に、金彩加工、金銀箔系、帯地に使うラッカー箔や塗料、接着剤の剥離、着色剤の溶出、染料の泣き出し(にじみ)等の事故が起きやすいこと。

また、当時から塩素系有機溶剤の地下水汚染問題が厳しく指摘を受け、使用が控えられている現実があります。。

塩素系有機溶剤から受ける、各種危険を避けるため、大半は石油系溶剤が消防当局の厳しい指導の下で優れた機械装置と厳重な管理の下でのみ撥水加工が可能です。

石油溶剤を使用した撥水加工のできる工場は限定されています。

撥水加工の良い処!

撥水加工は、きものをユニフォームとして着られる方などには重宝されます。

貴重な文化財を護るためにも撥水加工が行われています。撥水加工がそれぞれの特定な物に目的があっての加工ならば問題は無いと思います。

無差別に加工を進めることはないでしょうが現段階では百害あって一利なしと言う考えです。

(祇園祭りの山車の飾り幕)・文化財などに

撥水加工の問題とされる処

きものの加工に使われている素材樹脂糸目、樹脂染料、接着剤等、他にもそれぞれ影響を持つ可能性があるので、加工前のチェックが大切と云われています。

メーカーでは、上加工のあるきものは、事前検査で確認し加工(撥水)をさけていますと同時に、お客様の窓口を通して確認を行っています。

しわ・染替え・風合いが!

●一定の湿気と熱を加えないと「しわ・筋が」取れないことは皆さまもご存知のことかと思います。

無理に熱等を加えると生地に地色に変化が生じます。

●染替えが難しい。地色が何かと抜けても新しい色が染まりにくいことです。特に、中間色からうすい色は難しい。

●本糊付けを行う結城紬、牛首紬などは糊をしっかりと(100%落ちません)。

大島紬などは湯通しをしっかりとしないで撥水加工をすると生地の風合いが変わる事が。苦い経験があります。

誰かに譲る、再加工、染替え仕立て直しを思うならばなおさらです。撥水加工のよい処、見直して見る処があるかと思います。

きものは、再生を目的とした衣類でありそして文化です。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら